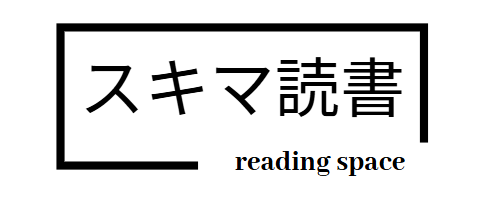

「うちの子、すぐに落ち込む」「新しいことに挑戦するのが苦手」――そんな悩みを抱える親にこそ読んでほしい一冊が、宮島賢也著『心が折れない子を育てる親の習慣』です。

本書は、精神科医としての知識と経験をもとに、「心の強い子ども」を育てるために親ができることを丁寧に教えてくれます。

子どもを“欠けた存在”として見てしまいがちな親の視点を、「満月=本来のままで完璧な存在」として捉え直す発想は目からウロコ。

本記事では、親としてすぐに実践できる3つのポイントを紹介しながら、子どもの自己肯定感やレジリエンス(心の回復力)を育むヒントをまとめます。

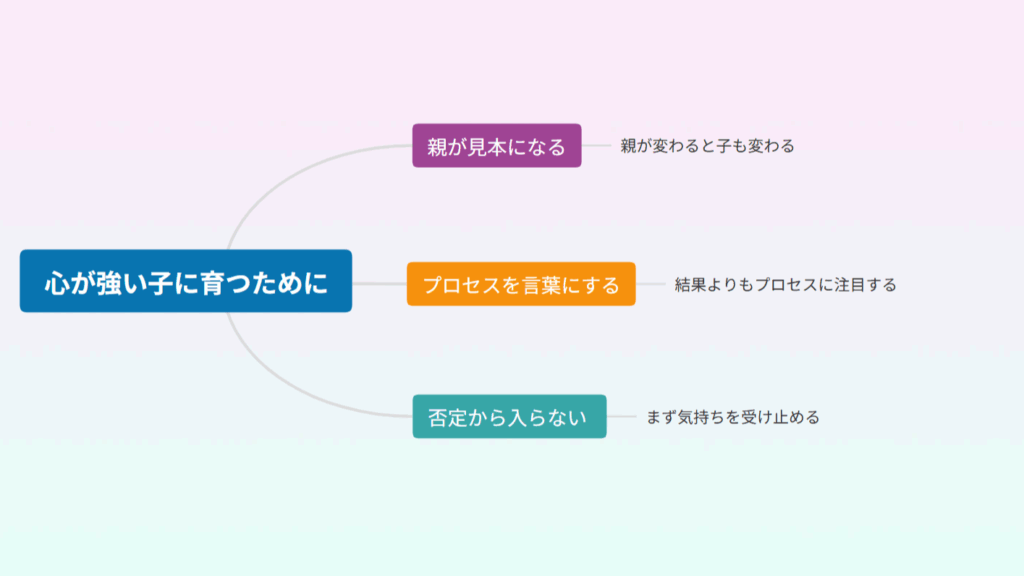

心を強くするための3つのポイント

①親が見本となる

「ありがとうを言いなさい」「落ち着きなさい」と子どもに注意しても、なかなか言動、行動が変わらない──そんな経験はありませんか?

実は、いくら教えても、親自身の行動が伴っていなければ、子どもには本当の意味で伝わりません。なぜなら、子どもは“親の姿”を見て学ぶからです。

私自身も、子どもに礼儀を求めながら、自分は感情にまかせて怒っていたことに気づき、ハッとさせられました。

まずは親が「ありがとう」「ごめんね」を素直に伝え、感情的に叱るのではなく、丁寧な言葉で気持ちを伝えること。その積み重ねが、子どもの心に届いていくのだと知りました。

何かを伝えたいとき、言葉で説明するだけでなく、親自身がその姿を見せる──それこそが、子どもを内側から育てる、もっとも確かな方法のひとつです。

②否定から入らない

「なんでそんなことしたの?」「また片づけてないじゃない!」と、つい否定から入ってしまう場面は多くあります。

否定され続けた子どもは、「自分はダメだ」と感じやすくなり、挑戦する前に諦めるようになります。

親として悪気はないのに、言葉のクセで知らず知らずのうちに子どもの自己肯定感を削ってしまっている可能性があるのです。

まず「○○したかったんだね」と気持ちを受けとめてから、次に「でも今はこうしようね」と伝えるなど、“共感→提案”の順に変えるだけでも、子どもの反応は大きく変わります。

③プロセスを言葉にする

「テスト何点だった?」「できた?できなかった?」など、つい結果ばかりを気にしてしまいがちです。

結果だけに注目すると、子どもは「失敗したら意味がない」と感じ、挑戦を避けるようになります。

何かを頑張ったあとに「で、どうだったの?」と結果だけ聞いていた親御さんも多いのではないでしょうか?

「どんなふうにがんばったの?」「工夫したから成功したんだね」とプロセスに注目し、それをちゃんと言葉にしてあげること。そうすることで、子どもは挑戦する意欲と回復力を育てていきます。

まとめ

✅ 子どもに求める前に、まず親が見本となる

✅ 否定ではなく共感から始める

✅ 結果ではなくプロセスに注目して関わる

子どもは「育てる対象」ではなく、「自ら育とうとする存在」です。

親が変わることで、子どもは本来持っている力を発揮し、心の強さを自分自身で育んでいきます。

本書を通じて強く感じたのは、「子どもを変えよう」とする前に、「親自身が変わる勇気」を持つことこそが、子育ての第一歩だということでした。

完璧な親である必要はありません。大切なのは、子どもを“満月”のように捉え、不完全に見えても「本来の姿」を信じて見守ること。その視点を持つだけで、子どもは自分の足でたくましく育っていきます。

「心が折れない子に育ってほしい」と願うすべての親御さんに、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

書籍情報

【書籍名】うつぬけ精神科医が教える 心が折れない子を育てる親の習慣

【著者名】宮島賢也

【出版社】KADOKAWA

【出版日】2019/2/15

【項数】192ページ

コメント