「雑談なんてただの世間話」と思っていませんか?

脳科学者・茂木健一郎さんの著書『最高の雑談力』では、雑談を「人間関係を豊かにする力」であり、さらに「脳を活性化する高度な知的活動」と位置づけています。

雑談には以下のようなメリットがあります。

- 人間関係の構築:信頼や安心感が生まれる

- 情報交換:思わぬ学びや気づきにつながる

- 脳の活性化:正解のないやりとりが脳を刺激する

- アドリブ力の向上:瞬時に対応する力が鍛えられる

- AIに代替できないスキル:無限の展開がある雑談は、創造力や感情の共有を伴うため人間ならではのスキルになる

一方で、雑談のNG行動として「相手を否定しない」「自分の話ばかりしない」「マウントを取らない」といった注意点も紹介されています。

本書は「雑談は人生を豊かにする技術」であり、脳科学的にも人間らしさを引き出す大切な営みだと教えてくれる一冊です。

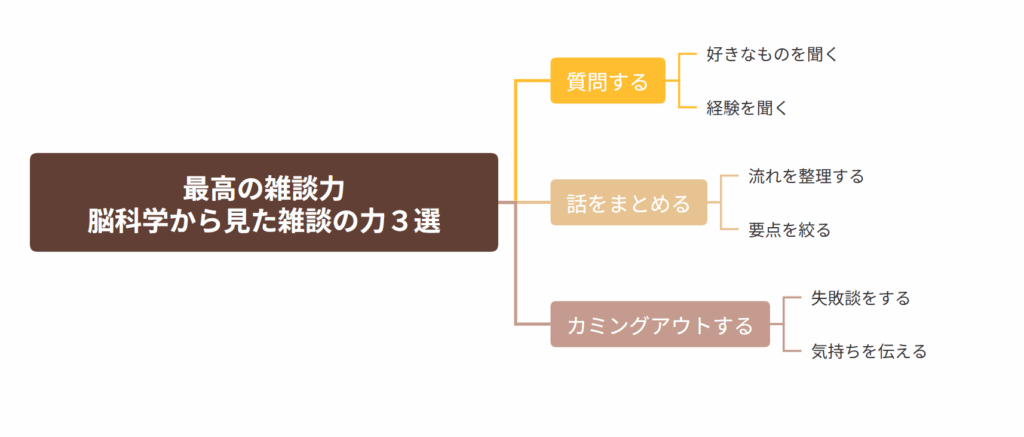

実践ポイント3選

① 質問する

本書では「雑談の達人は質問の達人でもある」と強調されています。

おすすめの質問はこの2つです。

- 好きなものを聞く

- 経験を聞く

「好きなもの」を尋ねると、相手は自然と楽しそうに話し始め、語りたいことが次々にあふれてきます。たとえ自分が詳しくない分野でも、しっかりとリアクションを取れば会話は弾み、場の空気も明るくなります。

「経験を聞く」と、時には苦い思い出が語られることもあります。その場合でも、共感し、気持ちに寄り添う姿勢を見せることで、信頼関係が深まり、相手との距離がぐっと縮まります。

質問力を磨くことは、相手を理解し、興味を示し、相手に気持ちよく話してもらうための基本。様々なシーンにおける雑談の質を大きく高めるカギとなります。

② 話をまとめる

相手の話を「まとめる」ことは、雑談をスムーズにし、信頼関係を築くうえで有効です。

ただし注意が必要なのは、先走って相手の話を奪うように要約すること。

「こういうことが言いたいんでしょ?」や「つまりどういうこと?」といったリスペクトを欠いた言い方は逆効果です。

大切なのは、

- 「しっかり聞いていますよ」「理解していますよ」と伝えること

- 要点を絞って「こういうことですよね?」と確認すること

- 気持ちに寄り添って「〇〇の時に〇〇って本当に大変ですよね」と共感を示すこと

実際にやってみると、相手の話をまとめようとする姿勢が、自分自身の“聞く力”を鍛えてくれると感じました。

- 話の流れやポイントを意識するようになる

- 相手の気持ちを汲み取ろうとする習慣がつく

- 要点を整理する力が上がり、本や仕事の話にも応用できる

さらに、話すのが苦手な人にとっては「道筋を示してもらえる」ことで安心して話しやすくなり、雑談がスムーズに進むようにも感じました。

③ カミングアウトする

雑談を円滑に進めるためには「カミングアウト(自己開示)」が有効です。

ポイントは、失敗談や気持ちを先に出すこと。

- 自分を少し下げて話すと、相手も安心して心を開きやすくなる

- 自慢話は自分だけが気持ちよくなるだけで、相手を不快にさせ、人間関係を遠ざけてしまうリスクがある

実際に、私も自分の失敗談や恥ずかしい話をしてみました。意外と嫌な気分にはならず、むしろ相手が「実は俺も…」と打ち明けてくれることが多かったです。

ただし注意点としては、笑えない不幸話は避けること。重い話は相手を引かせてしまう可能性があります。

軽い自己開示をすると、相手も自然と心を開き、お互い気楽に会話を楽しめるようになると実感しました。

要約・まとめ

✅ 質問する:相手に関心を示し、会話を広げる

✅ 話をまとめる:要点を整理し、理解を示す

✅ カミングアウトする:自己開示で信頼を築く

雑談は「ただの世間話」ではなく、信頼関係を深め、円滑な人間関係を築くための重要なスキルです。

さらに脳科学的にも、雑談は脳を活性化させ、柔軟な発想や自己成長につながる行動だと示されています。

私自身も小さな実践を重ねることで、雑談を通じて人とのつながりが広がり、仕事における信頼関係の強化や新しい気づきを得られるようになりました。

質問、話の整理、自己開示。どれも特別な才能や資格が必要なものではなく、今日からすぐに意識できる工夫です。

本書では、脳科学の観点から雑談の価値を多角的に解説しており、ビジネスで成果を出したい方や、より良い人間関係を築きたい方におすすめできる一冊です。

書籍情報

【書籍名】最高の雑談力

【著者名】茂木 健一郎

【出版社】徳間書店

【出版日】2018/6/12

【項数】240ページ

コメント